© Opéra de Massy

© Opéra de Massy

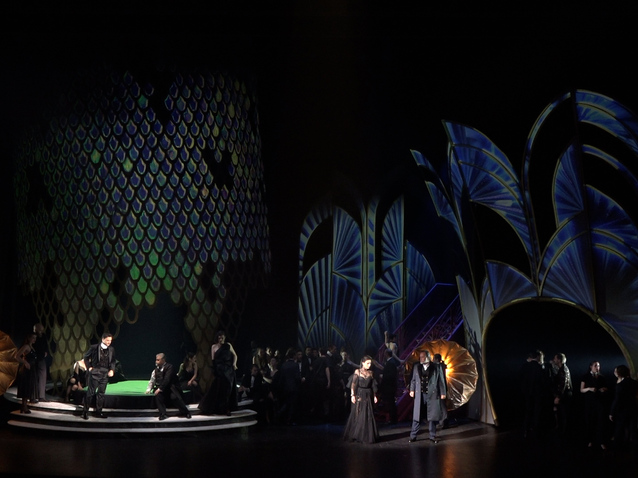

On en a vu, des Violetta anesthésiées, des Alfredo flambeurs, des Germont de mauvaise foi… Les personnages de La Traviata sont parfois dépassés par l’acuité de leur écriture, au sein des mises en scène. Celle, intemporelle, d’Oriol Tomas, à l’Opéra-Théâtre de Massy – coproduite avec l’Icelandic Opera – garantit la limpidité du propos sans tomber dans les archétypes ni grossir le trait. Et pourtant, l’action ne semble pas cousue de fil blanc comme dans une énième version « classique ». Qu’est-ce qui change, alors ? Sans doute la justesse des chorégraphies (de Lucie Vigneault), la troublante incommunicabilité entre les personnages, ainsi que le décor unique (auquel les photos ne rendent pas justice), habillé de vidéos qui l’animent discrètement. Sous une structure telle une ruche, se dévoile un espace circulaire illustrant tour à tour le pouvoir de Violetta (le showroom de sa maison close), l’argent d’Alfredo (une piscine et une table de poker), puis la faiblesse de Violetta (son lit). Si on reste un peu sur notre faim sur la relation Violetta-Germont, en particulier au premier tableau de l’acte II, la direction d’acteurs est traitée avec une certaine finesse dans le reste de l’œuvre.

Justement, ce Germont père de Simone del Savio, physiquement inerte, cherche d’abord trop à émettre. Survient alors un staccato précis, mais où chaque note veut tellement exister que la phrase perd en cohérence. Le baryton italien se contente de déclarer, plutôt que de raconter. Subsiste cependant une incarnation assez convaincante de la « non-écoute » du patriarche, radicalement opposée dans l’Alfredo de Raffaele Abete. Le ténor chante un homme qui ne tranche pas, mais qui croit, en l’occurrence à son avenir avec la demi-mondaine, un homme qui écoute aussi, peut-être par naïveté. La voix plane, à la clarté exceptionnelle, est au service d’un Alfredo introverti, dont chaque intervention se lit comme une prise en main mue par le courage. Seigneur de nuances, propriétaire d’un souffle impérial, il octroie une continuité mélodique au jeune timide, de pleine ferveur face à sa muse, mais pas forcément une orientation. Et c’est peut-être la limite de cet ingénieux procédé d’indécision que de perdre en impact sur les paroles prononcées, malgré toutes les qualités vocales qu’il démontre au cours de la soirée. L’intérêt des « duos d’amour » réside ainsi dans la contradictoire impalpabilité du désir qui s’en dégage. Il faut dire qu’Erminie Blondel ose pousser loin le curseur de l’expérimentation musicale, au-delà d’un profond engagement théâtral. Chaque inflexion est un appel à un horizon inédit, impliquant une autre facette de sa palette exceptionnelle. Les ultimes instants suivent, sous la sidération des spectateurs, un fil de funambule prêt à se rompre. Chez Flora, elle fait fusionner la coque et la pulpe sur un terrain ensorcelant. Au I, elle peint des arabesques déterminées – son volubile « Sempre libera » est mû par des vocalises acrobatiques. Seul le premier tableau du II – encore lui ! – n’envoûte pas encore complètement, mais nul doute qu’il gagnera en cohérence et en confiance avec la suite des représentations.

Parmi les seconds rôles, Emma Parkinson campe une Flora avec beaucoup de personnalité, aux côtés des robustes Baron (François Harismendy), Marquis (Frédéric Goncalves) et Docteur (Tomislav Lavoie). Le Chœur Unikanti révèle un éclat permanent, dans la puissance comme dans les courbures et la stratification des voix. Le chef Robert Tuohy conduit sa baguette (avec autant de succès qu’à l’Opéra de Limoges en 2022) à partie de l’énergie du plateau. Le magma caliente de la fosse, dû à la force tranquille de l’Orchestre de l’Opéra de Massy, ne se brûle jamais les ailes, grâce à un volume sans vulgarité et à une mise en évidence de tous les temps – à l’image des BPM qui rythment la vie de fête de Violetta et de Flora –, mais également des contretemps. L’effervescence de la fosse peut compter sur d’excellents instrumentistes qui soutiennent le dosage de rebondissements que nécessite la musique de Verdi. Robert Tuohy garde bien présentes les parties « satellites » et ménage ses effets en un large nuancier, rappelant à son tour l’humanité de La Traviata.

Thibault Vicq

(Massy, 24 mai 2024)

La Traviata, de Giuseppe Verdi, à l’Opéra de Massy jusqu’au 28 mai 2024

25 mai 2024 | Imprimer

Commentaires