© DR

© DR

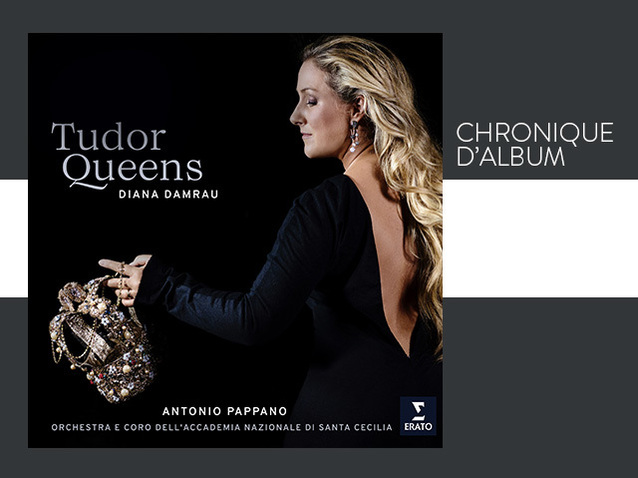

Le mois dernier, la soprano allemande Diana Damrau sortait chez Erato un nouveau disque intitulé Tudor Queens, en référence aux trois opéra de Donizetti sur les reines Tudor, à savoir Anna Bolena, Maria Stuarda et Roberto Devereux qui suivent ici leur ordre chronologique.

Il faut dire que ces rôles éponymes mettent en avant des femmes politiques, à la fois fortes et vulnérables, pliant aux exigences de leur devoir sans jamais que leur humanité et leur féminité ne soient balayées. Femmes parmi les hommes dans un monde patriarcal sans pitié, elles n’ont de cesse de devoir se méfier de tous et de tout, et ont dû grandir dans cette méfiance, avec force, conviction, mais sans jamais laisser poindre devant autrui leurs fragilités. Selon les mots du livret : « dans ces opéras qui prennent quelques libertés avec la vérité historique, Donizetti fait passer ces reines par une intense gamme de sentiments qui correspondent peut-être à ce qu’elles ont vécu. Il les montre avant tout dans leur féminité. Il leur donne la capacité d’aimer, une énorme tendresse, un désir insatiable, une vulnérabilité, une allure grandiose, force, conviction, vanité, fierté, avidité, un côté impitoyable, détermination et dureté, un sens des responsabilités et du pouvoir, colère, rage, désespoir, impuissance, détresse, tristesse… et une angoisse de la mort sous-tend probablement tout cela… ».

Figures « féminines mais imparfaites », ces rôles exigent de leur interprète « un engagement absolu, une assurance et une prise de risque ». Des caractères que l’on retrouve indéniablement chez Diana Damrau, et qu’elle a su verser dans ce disque avec le même talent qu’elle offre sur scène. Aidée de la musique de Donizetti, puissante et intense, la soprano déploie tout un nuancier de couleurs vocales qui lui permettent une justesse de ton et d’interprétation de tous les instants. Les livrets deviennent obsolètes : il suffit de se laisser porter par la voix et l’admirable justesse de la direction d’Antonio Pappano pour savoir de quoi il retourne. Les émotions sont traitées avec la précision d’un orfèvre et n’ont ainsi plus besoin du vecteur de la lecture pour toucher l’auditeur.

Un travail que l’on doit à l’ensemble des protagonistes de l’album, dont les formidables orchestre et chœur de l’Accademia nazionale di Santa Cecilia. C’est d’ailleurs ce dernier qui ouvre le disque, et non Diana Damrau, avec « Chi puo vederla », plongeant l’oreille qui écoute dans ces trois histoires qui n’en font qu’une comme le ferait un narrateur bienveillant. Le chœur est la première « voix » que l’on entend, lui conférant toute son importance et rappelant les ouvertures d’opéras dans lesquels il est effectivement le premier à entrer en scène afin de poser le cadre narratif. Les scènes 11, 12 et 13 de l’acte II s’enchaînent d’ailleurs, puisque l’accent est mis ici sur les scènes finales des héroïnes qui traversent alors leurs moments les plus terribles : Anna se dirige vers sa mort, condamnée par son propre époux ; Maria chemine elle aussi vers sa décapitation ; tandis qu’Elisabetta sombre dans une douleur sans fond après que son amour a été exécuté. Ces derniers instants sont des instants de folie ou de fulgurante clairvoyance, sans haine envers leurs bourreaux mais plutôt un pardon salvateur. Sous la direction d’Antonio Pappano, l’orchestre suit donc les méandres de l’âme, marque les sons extérieurs qui viennent sortir l’héroïne de ses pensées, la rappellent à la mort, ou au contraire la suivent et la portent. Jamais l’instrument n’entre en confrontation avec la voix, même lorsque la partition vient s’opposer à la rêverie ou folie chantée.

Quant à la protagoniste de l’enregistrement, Diana Damrau, elle offre une écoute marquée de multiples moments délicieux, liés les uns aux autres de sorte que l’on plonge d’une traite dans ce disque sans jamais vouloir en sortir. Au talent se joint une technique sans faille qui permet par exemple un magistral crescendo dans « Oh ! chi si duole ? » … « Al dolce guidami », tandis que l’air extrait de Maria Stuarda, « Ah! se un giorno da queste ritorte » est magnifique d’intensité émotionnelle. Citons également le dernier air du disque, « Quel sangue versato », qui vient clore l’écoute en apothéose avec la folle énergie du désespoir et une note finale qui donne envie, même seul(e) chez soi, de se lever avec une foule fantôme et de crier « bravo » ! On se trouve même étonné de constater, après les transports de l’écoute, que l’on est dans son fauteuil et non dans celui d’une salle de spectacle.

N’oublions toutefois pas de mentionner que l’artiste a ici fait appel à de jeunes chanteurs du programme du Teatro dell’Opera di Roma afin de l’accompagner dans l’interprétations des rôles auxquels Maria, Anna et Elisabetta se confrontent : Irida Dragoti est ainsi Sara, Sara Rocchi est Smeton et Anna (Maria Stuarda), Domenico Pellicola, Percy et Leicester, Andrii Ganchuk est Talbot ainsi que Nottingham. Enfin, les rôles de Rochefort et Cecil (Maria Stuarda) sont tenus pour leur part par Fabrizio Beggi, alors que l’artiste du chœur Saverio Fiore tient ceux de Hervey et Cecil (Roberto Devereux).

Au final, voici un disque qui, s’il n’apporte certes pas de grandes nouveautés, n’en demeure pas moins un fabuleux condensé d’émotions qui ravira l’oreille de chacun, connaisseur ou non. Une formidable évasion par les temps qui courent, et peut-être même une idée pour un futur cadeau au pied du sapin…

18 novembre 2020 | Imprimer

Commentaires