© (c) Wilfried Hösl

© (c) Wilfried Hösl

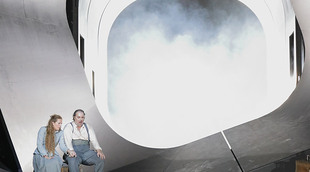

L’Opéra de Munich a souvent fait parler de lui pour l’audace des mises en scène qu’il présente, mais c’est aussi une maison de répertoire qui conserve, bon an mal an, un grand nombre de spectacles faciles à reprendre, sans ambitions esthétiques particulières mais somme toute efficace. La première de ce Trittico ne date que d’il y a quelques jours, mais la mise en scène de la jeune Lotte de Beer a visiblement vocation à rejoindre ces productions de routine, malgré quelques effets de décor spectaculaires mais vains. Le décor, justement, a une ambition presque philosophique : sa forme en tunnel, une ouverture presque carrée se rétrécissant vers le fond, doit refléter la structure de l’œuvre, passant du Paris contemporain au Moyen Âge florentin, avec le tunnel dont parlent les rescapés d’une expérience de mort imminente. L’espace scénique s’en trouve ainsi réduit, ce qui n’est pas illogique dans ces trois histoires où l’enfermement joue un rôle déterminant, mais Lotte de Beer n’apporte rien de plus, se montrant singulièrement maladroite à rendre vivants et divers les groupes contraints que sont le couvent de Suor Angelica comme la parentèle du pauvre Buoso : dans les deux cas, l’illustration folklorique ne suffit pas. Il Tabarro s’en tire mieux, avec une direction d’acteurs banale mais claire et efficace – on aurait pu se passer, en revanche, de ces fumigènes censés figurer un pesant brouillard parisien.

Wolfgang Koch, Eva Maria Westbroek © Wilfried Hösl

Si c’est cette première partie qui reste la meilleure de la soirée, c’est aussi grâce à une distribution presque sans faille : Yonghoon Lee ne fait pas dans la finesse, mais Wolfgang Koch, un des piliers de l’Opéra de Munich, forme un couple poignant avec la sombre Giorgetta d’Eva Maria Westbroek ; le plus beau moment d’émotion, cependant, est dû à Claudia Mahnke, venue remplacer une autre chanteuse malade : son personnage rayonne d’humanité, mi-sorcière, mi-bonne fée, avec une parfaite voix de caractère qui ne cède jamais à la facilité du simple pittoresque.

Les choses se gâtent, à tout point de vue, avec Suor Angelica. Ermonela Jaho a, c’est certain, une fort jolie voix, et elle ne l’ignore pas ; à force de la tirer sans relâche vers la joliesse, elle enferme son personnage dans une monotonie d’autant plus redoutable qu’elle a renoncé à nous faire comprendre ce qu’elle chante. Les surtitres sont là, certes, mais quelques consonnes et un semblant d’articulation n’auraient pas été de trop. Qui plus est, la metteuse en scène a choisi de faire de la terrible tante princesse une sorte de pendant féminin au Grand Inquisiteur ; on tombe dans le grand-guignol quand Angelica va jusqu’à lui arracher sa canne et la menacer de cette canne, et il faut bien dire que Michaela Schuster se livre sans retenue à ce grand-guignol. Ce n’est certes pas ce qui sauvera un acte où, au contraire, c’est la sécheresse du drame qui peut seule en assurer l’efficacité.

Quant à Gianni Schicchi, il perd l’un de ses atouts principaux avec Pavol Breslik qui, aphone, soit se contenter de jouer sans chanter ; c’est un jeune chanteur du studio lyrique de l’Opéra de Munich, Galeano Salas, qui lui prête sa voix, avec une réelle efficacité. L’essentiel est préservé, puisqu’Ambrogio Maestri, grand seigneur des barytons comiques, fait toujours des merveilles dans le rôle titre, et les parents du pauvre Buoso, avec Simone (Martin Snell) en tête.

Mais la vraie merveille, et c’est assez inhabituel dans ce répertoire, c’est ici d’abord la fosse : Kirill Petrenko est un rare exemple de très grand chef symphonique pleinement investi dans le répertoire lyrique, Wagner, Strauss ou Berg que tous les chefs symphoniques aiment à diriger, mais aussi Donizetti ou, ici, Puccini ; avec une douzaine d’années d’expérience à la tête de trois maisons d’opéra successives, il a largement eu l’occasion de montrer son sens du théâtre et son extrême attention aux besoins des chanteurs. Ici, son approche souligne fermement les aspects les plus modernes de l’écriture de Puccini, mettant en évidence les abîmes et les douleurs qui parcourent le Tryptique. Là où les chefs de routine prescrivent au spectateur les émotions successives, Kirill Petrenko revient à leur racine, à la douleur intime des personnages. Ce Puccini résolument moderne est le plus beau service qu’on pouvait rendre à cette partition.

Dominique Adrian

Photos © Wilfried Hösl.

27 décembre 2017 | Imprimer

Commentaires