© Les Contes d'Hoffmann, Opéra-Comique (c) Stefan Brion

© Les Contes d'Hoffmann, Opéra-Comique (c) Stefan Brion

La déception est souvent à la mesure de l’amour qu’on porte à une œuvre : j’aime Les Contes d'Hoffmann. Car cette œuvre hybride est sans doute le plus beau, le plus juste reflet de ce Paris du Second Empire où, entre les crinolines et les préfets à favoris, on s’amusait avec les rythmes endiablés que le Maître Jacques de cette société jetait comme un prestidigitateur dans les jambes des danseuses et des danseurs dans ses pochades successives. On s’y amusait comme lorsqu’on est au bout du désespoir, comme lorsqu’on est au bout d’une époque. Offenbach avait tout pour tenir ce rôle de bouffon et fut ainsi, sans doute malgré lui, le roi de l’opérette, faisant valser les têtes où pétillaient comme champagne les refrains qu’il lançait dans la vie parisienne. Mais on sait que les clowns sont l’apparence renversée du tragique qui hante au plus profond, au plus secret des êtres. Offenbach voulait désespérément être pris au sérieux au moins une fois. Bien après l’échec des Rheinnixen (Les Filles du Rhin), cette première ébauche d’un opéra qui ne soit pas comique, il se lança dans la composition des Contes d’Hoffmann avec cette énergie de ceux qui vont mourir – et qui le savent : « Hâtez-vous de monter mon opéra ; je suis pressé, pressé » écrit-il de manière pathétique au directeur de l’Opéra-Comique. C’était pourtant déjà trop tard : le 5 octobre 1880, Jacques Offenbach rejoignait aux Enfers son Orphée bachique – alors que ses Contes d’Hoffmann ne seront créés, à l’Opéra-Comique, que le 10 février 1881.

Alors, que racontent ces Contes d’Hoffmann ? L’histoire d’un poète qui tente d’échapper à un pacte avec le diable : c’est pourquoi, dans chacun des trois contes, Hoffmann rencontre le diable, qui est toujours le même. C’est en fait une sorte de cauchemar qui reviendrait trois fois, révélant trois femmes différentes qui sont peut-être trois fois la même ou trois figures de la femme désirée, aimée, manquée. Trois rêves de cette femme inaccessible qu’il voit dans son délire alcoolique. Trois reflets d’une impossible coïncidence entre le rêve et le réel. Peut-être d’ailleurs, dans leurs avatars mêmes, à travers les différentes versions reconstituées à la suite de la perte de la partition originale dans l’incendie de l’Opéra-Comique (ici, c’est la version de Michal Kaye et Jean-Christophe Keck qui est proposée – mais dans une réécriture des dialogues parlés dus au dramaturge Peter te Nuyl), ces Contes d’Hoffmann sont-ils devenus un rendez-vous familier avec ce miroir ultime qui fascine et terrifie. C’est tout le jeu trompeur des apparences et l’impossible avènement d’Offenbach qui s’avère à travers l’image rêvée d’Hoffmann. Comme si ces Contes concentraient l’illusion du théâtre et de la vie même.

Les Contes d'Hoffmann, Opéra-Comique - Michael Spyres (Hoffmann), Amina Edris (Stella / Olympia / Antonia / Giulietta), Héloïse Mas (La Muse / Nicklausse), Arnaud Richard (figurant) (c) Stefan Brion

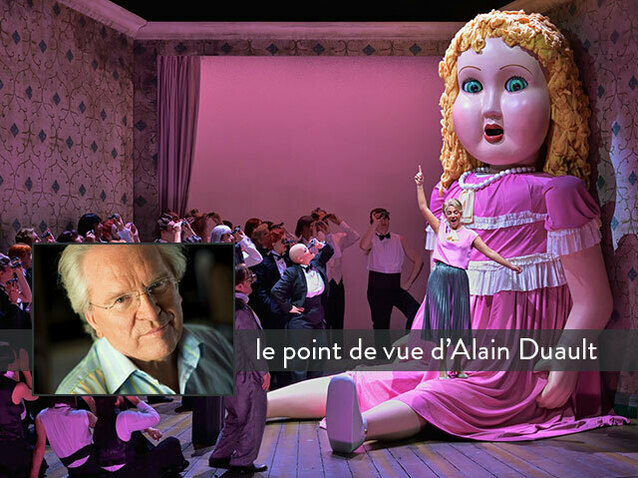

La mise en scène de Lotte de Beer n’est pas, hélas, de nature à nous confronter à ce miroir de l’illusion : considérant que « les histoires que raconte cet opéra sont si complexes qu’elles demandent à être ‘recadrées’ » (sic !), elle transforme la représentation en une sorte de « Contes d’Hoffmann pour les nuls », parce que, bien sûr, le public est trop bête pour comprendre par lui-même. D’où la présence d’un bout à l’autre de la Muse devenue une jeune thérapeute, « pleine de passion pour son métier mais décontenancée par la nature humaine, plus précisément la nature masculine ». Ce parti pris s’avère vite réducteur, tout le spectacle étant pris dans un décor unique, étriqué, à l’intérieur duquel Hoffmann, coaché par sa Muse, projette ses fantasmes en scènes brèves perpétuellement scandées par des baissés de rideau qui nuisent gravement à la continuité du récit. Plus aucune émotion (mais il est vrai que Lotte de Beer déclare que, dans Les Contes d’Hoffmann, « il n’est pas facile de trouver un focus émotionnel »), plus rien non plus d’une quelconque réflexion sur l’amour et les fictions qui le nourrissent ou sur la mort et sa transcendance. Simplement une réflexion sans cesse répétée, réactivée, rabâchée sur la création : tout cela ne fait pas un vrai spectacle et l’ennui gagne vite.

La musique aurait pu, comme cela arrive parfois, sauver ces Contes d’Hoffmann : hélas, ce n’est pas vraiment le cas. Si Pierre Dumoussaud, à la tête d’un Orchestre Philharmonique de Strasbourg qu’on a connu plus brillant, donne une interprétation probe, dégraissée de la partition, c’est au détriment là encore de l’émotion – et en ce sens en adéquation avec la mise en scène.

Mais c’est dans la distribution vocale que le bât blesse. Michael Spyres a, sur le papier, tout ce qu’il faut pour dessiner un bel Hoffmann : hélas, d’un bout à l’autre de la soirée, il parait à la peine, comme si, après les rôles qu’il a osés ces derniers mois, son timbre s’était terni, sa voix avait perdu cette légèreté qui était sa marque. Distribuer les quatre rôles féminins, Stella, Olympia, Antonia, Giulietta, à une même chanteuse peut se concevoir parce que c’est explicitement ce que dit le livret, mais il faut disposer d’une chanteuse d’exception capable de virevolter avec Olympia, émouvoir avec Antonia, affirmer une liberté avec Giulietta : Amina Edris est une soprano estimable, pas cette chanteuse d’exception. Les quatre diables, Lindorf, Coppélius, Miracle, Dapertutto ne subissent pas les mêmes exigences mais Jean-Sébastien Bou ne possède pas ce qui fait la noirceur diabolique qu’on attend de ces personnages.

Les Contes d'Hoffmann, Opéra-Comique - Michael Spyres (Hoffmann), Matthieu Justine (Nathanël / Spalanzani) (c) Stefan Brion

En revanche, les seconds rôles sont tous très bien tenus, le Crespel de Nicolas Cavallier qu’on a plaisir à retrouver là, tout comme la voix de la Mère de Marie-Ange Todorovitch, ou les Andrès, Cochenille, Frantz et Pitichinaccio de Raphaël Brémard ou surtout le Spalanzani de Matthieu Justine, un ténor à suivre – mais ce ne sont que des seconds rôles.

Pourtant une voix se démarque et émerge à juste raison dans cette distribution, celle d’Héloïse Mas, à la présence tant scénique que musicale vraiment très accomplie : elle est la Muse et, à ce titre, joue tout ce texte théâtral ajouté avec une rare maîtrise, et elle est aussi Niklausse, ce qui nous vaut un air du troisième acte, « Vois sous l’archet frémissant », de toute beauté vocale, avec chair et nuances : c’est elle la triomphatrice de ces Contes d’Hoffmann. Mais cela ne suffit pas à habiter ce spectacle par trop didactique et finalement sans âme.

Alain Duault

Opéra-Comique, 25 septembre 2025

Les Contes d'Hoffmann à l'Opéra-Comique, du 25 septembre au 5 octobre 2025

27 septembre 2025 | Imprimer

Commentaires