© Bernd Uhlig

© Bernd Uhlig

Il est sûr qu’Aïda est un opéra difficile à mettre en scène mais on s’interroge sur le choix de reprendre à l'Opéra Bastille cette production vue à Salzbourg en 2017 et 2022 et qui n’avait déjà guère suscité d’enthousiasme. Cette reprise n’y change rien : on retrouve le même dispositif impersonnel, celui d’un grand parallélépipède blanc, sorte de blockhaus sans grâce qui tourne sur lui-même, se divise en deux, se réunit : cela offre des tableaux, certains assez esthétiques à voir, d’autres indifférents, cela ne fait pas une mise en scène.

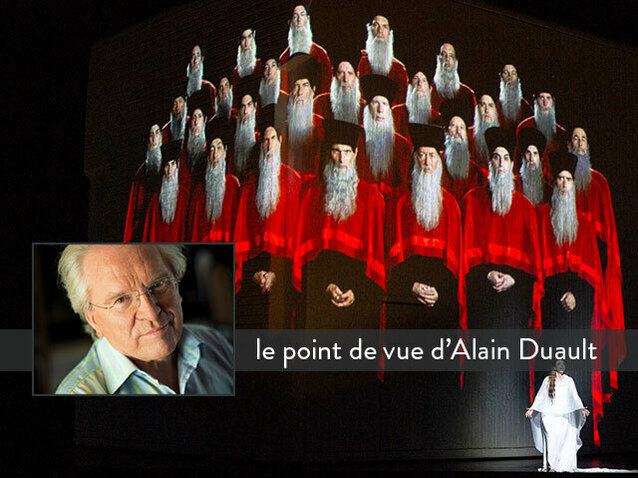

Car dans ce décor minimaliste, aucun point de vue dramaturgique ne se dessine, on y entre et on en sort sans vraie nécessité, la direction d’acteurs n’existe pratiquement pas : les tableaux se succèdent, contrepointés par des vidéos qui prétendent « actualiser » l’action mais n’ajoutent rien quand elles ne distraient pas de la musique. Ce spectacle consensuel, avec quelques beaux éclairages, des costumes disparates mais souvent agréables à regarder (les quatre amples robes d’Amneris, jaune, rouge, bleue, blanche, celle, simple et noire, d’Aïda, les costumes de popes orthodoxes des prêtres égyptiens, les uniformes contemporains des soldats) a au moins l’avantage de ne pas aller contre la musique. Mais est-ce suffisant ?

Aida, Opéra de Paris 2025 (c) Bernd Uhlig

La musique, elle aussi, subit des hauts et des bas. Du côté des hauts, le chœur, magnifiquement préparé par l’indispensable Ching-Lien Wu, un des piliers essentiels de l’Opéra de Paris : à la fois denses et souples, ses interventions sont toujours d’une beauté sonore à la plénitude qui sait aussi être expressive et servent le maestro del core qu’était Verdi.

L’orchestre est riche de mille détails qui montrent la qualité intrinsèque de cette phalange, elle aussi essentielle à l’Opéra de Paris – même si la direction de Michele Mariotti, probe mais sans véritable éclat, pourrait en déployer plus les moires.

Aida, Opéra de Paris 2025 (c) Bernd Uhlig

Du côté de la distribution, aucune extase mais quelques bonheurs : Eve-Maud Hubeaux d’abord, Amneris altière, vraie princesse dans le geste noble porté par une voix de belle matière, bien projetée, même si l’on souhaiterait parfois plus de sauvagerie dans l’expression de sa jalousie mortifère ; Piotr Beczala, Radamès à la voix de vrai ténor, aux couleurs lumineuses dès son initial Celeste Aïda, mais piètre comédien (aussi parce que non dirigé…) ; Ewa Plonka, voix homogène et assez longue, mais elle aussi livrée à elle-même dans ce rôle-titre qu’elle chante bien mais n’habite guère ; et à signaler une trop brève intervention mais très finement chantée, celle de la Sacerdotessa de Margarita Polonskaya. Le reste de la distribution est correctement tenu mais sans qu’aucune voix ne renverse. Au final, on passe une soirée qui n’est pas désagréable car la musique de Verdi reste un bonheur inaltérable mais la production qui en est proposée-là ne distinguera pas cette Aïda dans la mémoire.

Alain Duault

Paris, 7 octobre 2025

Aida à l'Opéra national de Paris Bastille, du 24 septembre au 4 novembre 2025

08 octobre 2025 | Imprimer

Commentaires