© Michael Pöhn

© Michael Pöhn

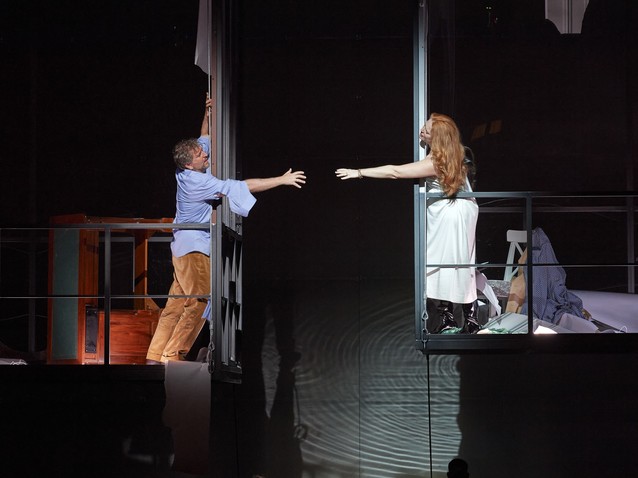

Zugegeben Richard Wagners „Tristan und Isolde“ ist nicht leicht zu inszenieren, denn das Liebesdrama ist extrem handlungsarm und hat wenige dramatische Momente. Aber warum dann Calixto Bieito es bei der Neuproduktion an der Wiener Staatsoper noch mit unzähligen Symbolen anreichertn und vor allem zusätzlich noch so verrätseln muss, ist schwer verständlich und lässt viele Fragen offenbleiben: Zahlreiche Schaukeln mit Kindern mit verbundenen Augen sieht man gleich zu Beginn. Nachdem die Kinder diese verlassen haben, sind Brangäne und Kurwenal minutenlang nur damit beschäftigt, diese anzutauchen oder selbst darauf zu schaukeln. Natürlich gibt es kein Schiff und kein Meer, wenn man von den schillernden gespiegelten Reflexen im Hintergrund und von den Wasserpfützen am Boden absieht, in denen sich Tristan immer lange herumwälzen muss. Er knutscht übrigens viel zu früh schon mit Isolde herum, hingegen nach Einnahme des Liebestranks, den es natürlich auch nicht gibt, gibt es keinerlei körperliche Berührungen mehr, sondern nur mehr große Distanz. Im zweiten Akt schuppt und tranchiert Brangäne mit Gummihandschuhen und einem Messer zwei Fische. Zwei Kuben schweben in der Luft stets in verschiedenen Höhen, in einem ist Tristan in einem Wohnzimmer, im anderen Isolde in einer Art Küche. Sie beginnen die Einrichtung derselben völlig zu demolieren und die Wände herunterzureißen. Und sie kommen nie zueinander und sind stets auf Distanz. Nur einmal versuchen sie sich, mit ausgestreckten Händen vergeblich zu erreichen. Zugegeben, das ist ein starkes Bild. Die Wunde fügt sich Tristan übrigens in selbstmörderischer Absicht selbst mit dem Messer zu und ist ab diesem Zeitpunkt blutüberströmt. Marke erscheint mit zwei Mädchen im Schlepptau, eines davon muss dann angewidert das blutige Messer halten. Im dritten Akt liegt das Gerümpel aus den demolierten Zimmern auf der Bühne, dahinter eine große Anzahl von nackten Personen, die den gesamten Akt meist mit dem Rücken zum Publikum stehen oder sitzen und sich einmal rollend und in verschiedensten Posen nach vorne bewegen. Zum Finale erscheinen noch mehrere, von oben herabschwebende Käfige mit Pärchen. Die wenigen dramatischen Momente werden verschenkt: So gibt es keinen Kampf zwischen Tristan und Melot und keinen zum Finale zwischen Kurwenal und Melot. Gestorben wird vom Liebespaar schließlich am Küchentisch.

Trotzdem gelingen dem katalanischen Regisseur allein bei seiner Personenführung das Liebespaar betreffend, dessen innere Gefühle er gekonnt nach außen bringen kann, sehr berührende und zwingende Momente.

Musikalisch ist die Neuproduktion jedoch erste Sahne: Andreas Schager ist ein Phänomen. Der österreichische Heldentenor als Tristan schont sich von Anfang an nie und kann trotzdem auch noch seine Fieberträume im letzten Akt dieser im wahrsten Sinne mörderischen Partie noch kraftvoll und mit scheints unerschöpflicher Energie und Kondition hörbar machen. Alle Spitzentöne sind da und werden wohlklingend mit strahlender Leuchtkraft gesungen, weswegen er auch zum Schlussapplaus zu Recht mit dem größten Jubel überschüttet wird. Wunderbar gestaltet auch Martina Serafin die schwierige Partie der Isolde: Mit reichen, emotionalen Fassetten, berührenden Phrasen von feinster Lyrik bis zur dramatischen Wucht. „O sink hernieder, Nacht der Liebe“: Das Liebesduett im zweiten Akt gerät zur edlen Liedkultur und zum singulären Ereignis der beiden. Schagers Wortdeutlichkeit ist exemplarisch ebenso wie jene von René Pape, der einen edlen und immer berührenden König Marke singt. Ekaterina Gubanova singt die Brangäne vibratogesättigt aber ungemein lyrisch, ihr „Nachtgesang“ ist ätherisch schön. Iain Paterson ist ein wunderbarer Kurnewal mit feinem Timbre. Clemens Unterreiner ist ein kerniger Melot, Daniel Jenz ein schönstimmiger Hirte, Martin Häßler ein ebensolcher Steuermann. Josh Lovell singt ideal die Stimme eines jungen Seemanns. Der Chor des Hauses (die Einstudierung besorgte Martin Schebesta) ist klanggewaltig und sehr homogen zu erleben.

Entfesselnden Klangzauber und narkotisierenden Klangrausch von betörender Schönheit hört man aus dem Graben, den das Orchester der Wiener Staatsoper unter dem Opernchef Philippe Jordan entfacht. Mit feinen Nuancen und Farbenreichtum, mit packend aufgebauten Spannungstürmen bis zu eruptiven Ausbrüchen wird mit vollem Einsatz wie auch Spielfreude und nur manchmal mit zu hohem Phonpegel musiziert.

Mit riesigem Jubel und Ovationen bedankt sich das Publikum für die mitreißenden Leistungen. Bei der Premiere erntete das Regieteam heftige Buhs!

Dr. Helmut Christian Mayer

22. April 2022 | Drucken

Kommentare